ثقافة Le réalisateur sénégalais Mamadou Khouma Gueye: Les autres peuvent avoir de l'argent pour faire un petit Cannes ou un petit Berlin mais on doit rester les grands JCC

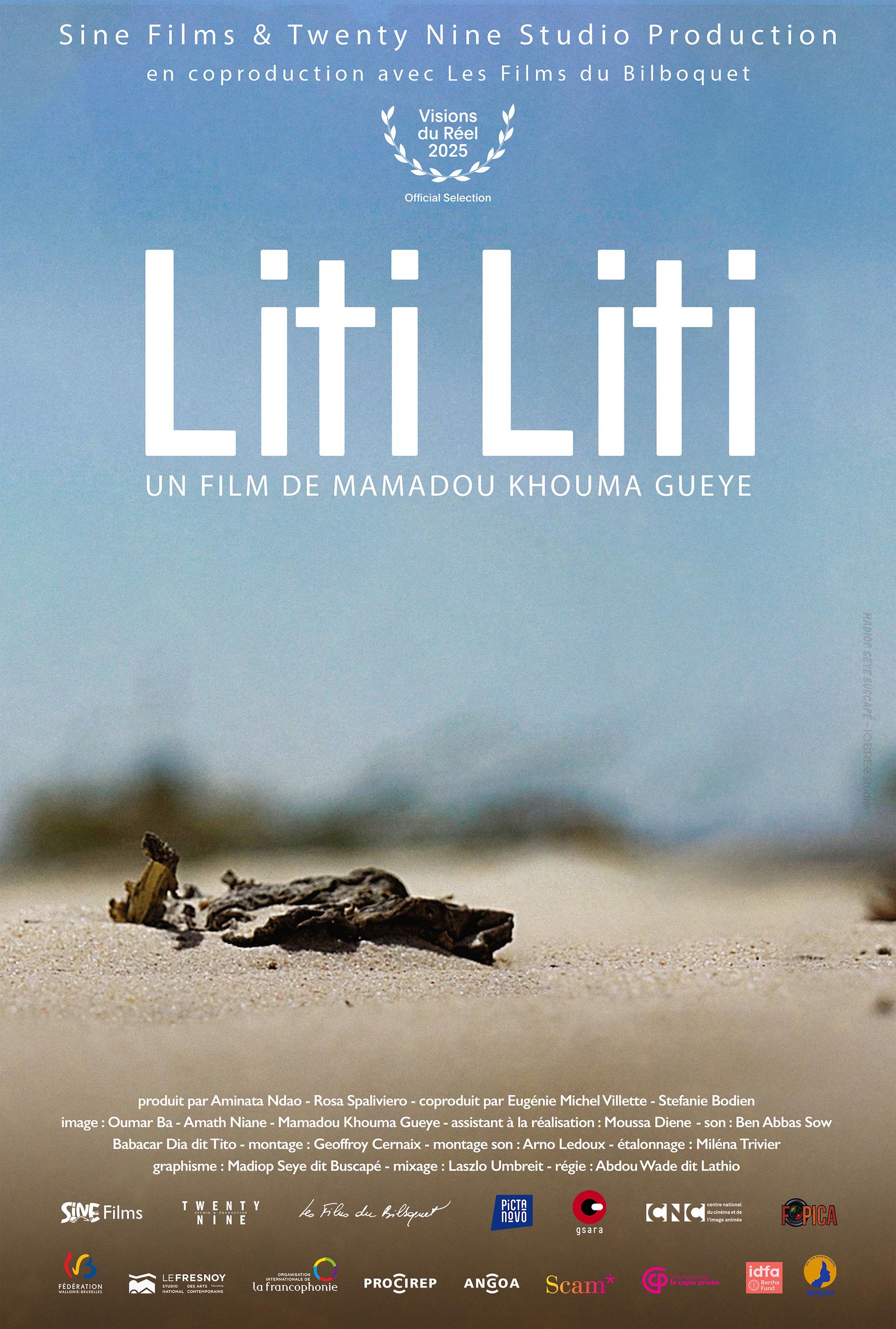

Cinéaste sénégalais issu du mouvement des ciné-clubs (Ciné-banlieue), Mamadou Khouma Gueye entretient un lien particulier avec les Journées Cinématographiques de Carthage. Révélé aux JCC en 2018 avec Kédougou, un court-métrage documentaire couronné du Tanit de Bronze, il remporte le Tanit d’Or du long-métrage documentaire lors de la 36ᵉ édition des JCC, qui s’est tenue du 13 au 20 décembre 2025, avec Liti-Liti.

Mamadou Khouma Gueye insiste sur l’importance de préserver les particularités du festival, « certains peuvent avoir beaucoup d’argent, mais ils ne peuvent pas avoir la même philosophie des JCC ». Il appelle, par ailleurs, à « ne pas trahir l’esprit de Tahar Chériaa et de Sembène Ousmane ». L’entretien, que le réalisateur sénégalais a bien voulu nous accorder, a été réalisé dans le cadre des débats organisés par laFédération Tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC) à la cité de la culture à Tunis.

Dans votre film Liti-Liti, deux histoires se croisent : celle de votre mère et celle de votre quartier, comment le film a-t-il pris forme ?

Le film est venu d'une manière naturelle. Je voulais raconter la vie du quartier dans lequel je suis né et dans lequel ma mère a vécu pendant 40 ans. J'ai donc commencé à filmer les gens du quartier Guinaw Rails (Derrière les voies ferrées) qui se trouve à Pikine. Je sentais aussi que le changement était à nos portes.

C’est loin de Dakar ?

Pikine est à la banlieue de Dakar. En fait, on est très près de Dakar mais on est loin de Dakar sur tous les plans. Tous les gens qui ont fondé ce quartier, comme ma mère, sont des gens du monde rural. Nous, on est à la périphérie, on est entre la ville et les villages du Sénégal. Pikine traduit comment les villes sont construites, selon les classes sociales et selon les ségrégations économiques.

Vous avez donc tenté d’entremêler deux portraits ?

Il y a bien sûr l'histoire de ma mère qui est victime d’une recherche effrénée d'être comme les autres mais il y a aussi le Sénégal qui se cherche, qui se perd aussi à cause d’un système capitaliste très puissant qui peut te vendre des trains, des autoroutes et qui peut effacer les habitants. La banlieue est d’ailleurs très invisible au Sénégal. Quand tu regardes les séries sénégalaises à la télévision et dans les plates-formes, tu vas penser qu'il n'y a pas de pauvres alors tu te dis : « est-ce que je vis dans ce pays qu’on nous montre à la télévision et dans les plates-formes ? »

En filmant ma mère, je voulais garder des souvenirs de famille parce que, nous, on n’a pas beaucoup de photos de famille. Filmer, c'est aussi garder des traces de la vie. C'était pour ma mère aussi, le temps du cinéma nous faisait, parfois, oublier nos problèmes. Le temps du cinéma est un autre temps qui fait basculer le temps. Ma mère a passé plus de 40 ans dans notre maison. Elle s'est projetée dans cette maison-là qu’elle a construite à la sueur de son front, tous les cordons ombilicaux de ses enfants sont enterrés là-bas. On se dit : « c'est là où je vais mourir » et hop un jour, il y a un projet de développement qui efface tout ça.

Le projet du train rapide a causé le déplacement de 250 mille personnes, si vous nous expliquez un peu plus…

C'est plus que ça ! Dès l’indépendance du Sénégal, le premier président, Léopold Sédar Senghor, ami de Habib Bourguiba, (c'est pour ça que quand tu vas à Dakar, il y a une avenue Bourguiba), a dit : « En2000, Dakar sera comme Paris » ! Ça veut dire que notre avenir était le passé des autres ! Après, il y a eu le projet de l'autoroute à péage qui a été le premier élément capitaliste qui est arrivé dans le quartier et qui l'a divisé. Beaucoup de gens ont quitté. Après, il y a eu le train rapide (train express régional). Le problème, c’est qu’on n’est pas arrivés à nous décoloniser. Il y a pourtant des Sénégalais capables de créer des caractères graphiques, des langues visuelles, pour que les gares, par exemple, soient réellement sénégalaises. Quand on lit « Gare de Thiaroye », on prononce les lettres comme dans le métro parisien, le logo, la forme, le design, tout est français. Cette question continue de m'interpeller : Pourquoi on n'arrive pas à décoloniser, pourquoi reste-t-on des colonies françaises dans l'invisible ? C'est cette réflexion que je continue de mener. Bref, c’est à cause de ce projet que le quartier de Guinaw Rails a été bouleversé. Si tu sors de l'autoroute et qu'il y a des embouteillages, tu vas chercher d'autres voies, donc tout le quartier a été redessiné pour aller plus vite. Car le capitalisme a besoin de vitesse. Mais la question qui est importante pour moi et que j'essaie d'exprimer à travers mon film est sous-tendue par une réflexion qui cherche à savoir de « quel modèle de développement avons-nous besoin ? »

En quoi votre passage par le ciné-club a-t-il influencé votre manière de faire du cinéma ?

Nous avons eu la chance de croiser dans un ciné-club notre mentor Abdel Aziz Boye qui nous a donné l'outil du cinéma pour que l’on puisse raconter une image du Sénégal, une image de là où on vient. Je me suis familiarisé avec le documentaire en étant assistant de la grande réalisatrice sénégalo-mauritanienne Rama Thiaw.

Quand tu vois nos films, tu comprends que c'est des films de la périphérie, mais qui rencontrent le centre. En fait, c'est comment faire pour faire dialoguer ces deux mondes-là ? Il n'y a que le cinéma qui peut le faire. Il y aussi la conscience de notre place dans le monde. Comme disait l'un de mes professeurs au département d'histoire à l'université de Dakar, on ne s'assoit que sur ses fesses et malheureusement il y a beaucoup de films documentaires dans lesquels les gens ne s'assoient pas sur leurs fesses. Comme on n'a pas été le produit de l'école, des labs qui débarquent pour former et formater, on est libre de s'asseoir sur nos fesses même si c'est dur !

C’est comme si vous cherchez une forme de cinéma imprégnée par l’injustice des mondes du Sud…

Je pense que le cinéma, sur notre continent, a besoin de ça : qu'on raconte, qu'on se trompe avec notre propre tête que d'avoir raison avec la tête des autres ! Je pense que l'un des miracles du film, aussi, c'est de voir une femme qui fait partie des millions de personnes invisibilisées sur le continent et ailleurs face à des hommes qui sont toujours au centre de la lumière, qui ont le pouvoir et tout. Quand le capitalisme débarque en banlieue, il crée des murs. Le capitalisme interdit même, à nous les gens de Guinaw Rails de voir, le nouveau train express. Il y a des murs partout.

Il y a aussi la question de la responsabilité collective de partage des ressources : comment un quartier peut être aussi pauvre ? Comment dans ce quartier-là, la vie est très dure alors qu’à chaque minute il y a des millions de personnes qui transitent et payent beaucoup d'argent et que la vie des habitants ne changent pas. Dans un espace où beaucoup d'argent circule (l'autoroute à péage et le TER), les murs séparent les habitants de ces ressources. Tu traverses ces murs pour découvrir un quartier où les gens ne mangent parfois pas le soir ! Comme les paroles de ma mère qui ouvrent le film. C'est sur cette contradiction qu'on doit réfléchir, qu'on doit se battre pour qu'il y ait de l'eau pour tout le monde et non pas du vin ou du champagne pour ceux qui sont puissants.

Avec quelle caméra avez-vous filmé Liti-Liti ?

Ma réponse est étroitement liée à la Tunisie. Il fut un temps où j’étais l’assistant d’un Tunisien, Wahib Chehata, photographe né en France. En travaillant avec lui, je lui avais expliqué les difficultés auxquelles nous étions confrontés au ciné-club pour réaliser des films, faute de matériel technique adéquat. Sensible à cette situation, il m’a offert une caméra 7D. Kédougou, le premier film que j’ai présenté aux JCC, a ainsi été réalisé entièrement avec cette caméra. Pour Liti-Liti, on a tourné plus de la moitié avec la 7D, l’autre moitié a été tournée avec une caméra Alpha Sony. Après, les boîtes de productions Twenty Nine et Sine ont commencé à bien accompagner le projet. On est devenu un peu riche avec des bourses d'écritures et de développement.

Puis j'ai cédé la caméra aux amis (Oumar Ba et Amath Niane) avec qui je rêve cinéma depuis 2007. Ils ont continué l'aventure jusqu'en 2024 avec le clap de fin de Liti-Liti. Mais ce que je crois vraiment et ce qu'on m'a appris, ce que notre maître nous a appris, c'est que les films se passent dans la tête d’abord, donc il faut beaucoup réfléchir sur les cadrages par exemple. Si je ne peux pas filmer ma mère, ma maison, mon quartier, je n'ai pas le droit de dire que je fais du cinéma et à plus forte raison que je suis cinéaste. Avec la caméra de Wahib Chehata, j'ai passé beaucoup de temps avec Moussa Diène, le premier assistant du film, à faire des photos à Guinaw Rails, à réfléchir, à filmer mon quartier en termes de lumière, de couleur, de mouvement, de vie, de changement à l'intérieur de cet espace. Il n'y a que nous qui pouvons montrer ça. Au Sénégal, la production d'images est aussi une question de lutte : Qu’est-ce que la beauté ? Car ce qu'on nous propose, ce n’est pas la beauté ! L'image reste cet espace philosophique de lutte.

Quelle est votre définition de la beauté ?

La beauté jaillit des plans du film parce qu’elle vient du plus profond de notre cœur. Mais c'est quelque chose à laquelle on doit beaucoup réfléchir, qu’on doit photographier, tester pour savoir, à chaque plan, ce que l’on doit cadrer et ce que l’on décide d’éliminer. C'est comme la médina, nos quartiers sont comme la médina. Dans l’imaginaire sénégalais, cet espace-là n’est pas bien perçu comme un lieu de réflexion parce qu’il n’obéit pas à une logique géométrique, comme à Montréal par exemple. Chez nous comme partout dans le monde à travers l'histoire, la fonction première d’une cité est la sécurité : comment protéger ? Si je t’invite à Guinaw Rails, tu dois d’abord demander aux habitants où se trouve la maison de Khouma ; mais tu ne peux pas venir sans demander. L'objectif est de détecter le danger. L’organisation même de l’espace permet de savoir qui est de telle famille et qui est de telle famille. La notion occidentale de « maison » n’existe pas réellement ici. Les Lébous, premiers habitants de Dakar, avaient une pensée fondée sur d’autres logiques plus humaines dans leurs habitats. Pourtant, on continue aujourd’hui, d’avancer sans réflexion sociale, politique et historique. Cette pensée-là, il faut la défaire. C’est précisément dans ces failles que le capitalisme arrive : lorsque nous refusons de reconnaître que ceux qui ont construit ces cités ont réfléchi leur espace autant que les Grecs.

Vous appellez à réfléchir la cité, la vie avec ses propres outils, ses propres moyens malgré toute la désillusion qui transparaît dans votre film avec les bulldozers qui démolissent, les tracteurs qui aplatissent et les rails qui transpercent ?

C'est contradictoire et c'est ce qui fait la vie ! Ma mère fait partie de ces personnes qui se sont toujours mobilisées : pour aller dans les stades, dans les meetings politiques, supporter le gouvernement. Mais au soir de leur vie, elles ont dit : « est-ce que tous les efforts qu'on a fait valent la peine ? » Il y a pourtant quelque chose de très important, peut-être même ce qui a permis au Sénégal de demeurer un pays démocratique. Ces gens-là, pour la plupart, venaient du monde rural et n’ont pas été à l’école. Arrivés en ville dans les années 1970, au moment des grandes sécheresses, ils ont construit eux-mêmes leurs écoles, leurs maternités, leurs dispensaires. Ils ont passé leur vie à « draguer » l’État pour qu'il construise des salles de classe, etc. Moi, j’ai vu tout cela arriver : l’eau, l’électricité, les murs des écoles. Mais toujours après l’effort des habitants, jamais avant. Ils ont toujours voté pour des dirigeants qui les ont oubliés très vite.

Il n'y a pas longtemps j'ai eu une discussion avec ma mère qui ne fait plus de politique. Elle a envie que le nouveau président Bassirou Diomaye Faye réussisse car il a l’âge de ses enfants. Elle continue à porter ce poids social car la réussite des enfants dépend du labeur des mères. Dans mon cas et dans beaucoup de cas au Sénégal, c'est une vérité. Elle n'est plus dans des logiques politiques partisanes.

Je pense aussi que, le centralisme français qu'on a beaucoup appliqué au Sénégal ne nous a pas beaucoup aidés parce qu'il a créé une élite qui profite et une masse qui est très oubliée. Je ne suis pas révolutionnaire mais je pense qu'il est plus qu’urgent de le repenser avec nos propres ressources humaines.

Tout au long du film, vous filmez votre maman qui est à l'image d'une Afrique avec ses maux et ses désillusions mais il y a aussi tout l'amour que vous lui portez…

Il y a une phrase du futurologue sénégalais, Alioune Sall Paloma, qui me revient et qui dit que « la fidélité en soi est dans le mouvement», c'est dans le mouvement que la rupture se trouve. C’est ce dont je suis convaincu. Il y a deux longs-métrages sénégalais qui viennent de ces quartiers-là aux JCC : « Liti-Liti » et « Cimetière de vie » : les deux films viennent du même ciné-club « Ciné-banlieue ». Il n'y a pas d'école de cinéma au Sénégal, le cinéma peut ne pas être quelque chose d'élitiste. Il y a un signe heureux qui nous encourage à ces JCC. Il y a une autre pensée aussi, Nietzsche disait qu'il faut beaucoup de chaos pour générer une étoile qui danse. Je pense qu’on est dans une période de chaos et qu’il y a beaucoup d’espaces à conquérir. Certains peuvent avoir beaucoup d'argent mais ils ne peuvent pas avoir la même philosophie des JCC. On doit être assez responsable pour ne pas trahir l'esprit de Tahar Chériaa et de Sembène Ousmane. Les autres peuvent avoir de l'argent pour faire un petit Cannes ou un petit Berlin sur le continent mais on doit rester les grands JCC. On doit tout faire pour que cette étoile continue à briller. C'est très clair. Je tenais que mon film passe sur le continent africain par les JCC parce que les JCC m'ont donné quelque chose que je ne peux pas rendre quand j'ai gagné le Tanit en 2018 pour Kédougou. En tout cas, je reste fidèle et je remercie toujours les bénévoles du festival, ce sont des gens qu'on ne voit pas mais qui accomplissent du bon travail.

Pour revenir à ta question...

Je crois fort à ces paroles de Samba Félix N'diaye « je ne film que les gens que j'aime ». Liti-Liti est irrigué par l'amour qui éblouit l'intime pour éclairer le politique. Ma mère est très éloignée du cinéma de la vie. Elle est comme ces millions d’invisibles, qui pour boucler la boucle, ont passé toute leur vie à travailler pour leur famille. Ces invisibles peuplent mes court-métrages et Liti-Liti mon premier long-métrage. Le cinéma est arrivé à moi par amour et générosité. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. Je rends cet amour à chaque fois que je filme.

Merci beaucoup à toi et à la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs.

Interviewé par Chiraz Ben M’rad